Histoire militaire de la France

Retour vers la page principale

- Préambule

- 14-18

- Histoire des régiments de l'Armée Française

- Historiques particuliers

- 3e DLM

- 11e régiment de Dragons Portés (11e RDP)

- 3e Division Légère Mécanique

- Le 2e régiment de Cuirassiers en Belgique

- Epoque moderne

- 14e régiment de Dragons Portés (14e RDP)

- Bataille de Dien Bien Phu

- Histoire des Divisions Légères Mécaniques

- Histoire générale de la Cavalerie Française

- Les Hussards

- Ordre de bataille 1964-...

- Armée française 1960

- Armée française 1964

- Armée française 1970

- Armée française 1980

- Armée française 1982

- Armée française 1985

- Armée française 1995

- Armée française 2000

- Armée française 2012

- Uniformologie

Opération Tacaud, première opex

créé par Tanaka le 12/05/2009, modifié par Tanaka le 23/02/2010

Reproduction intégrale d’un livre qui témoigne de l’Opération Tacaud. Celle-ci ouvrait en 1978 le chapitre des opex dans la longue histoire de l’Armée française.

Préfacé par le Général Bruno Cuche, CEMAT.

Le livre ci-dessous est déposé à la BNF (Bibliothèque Nationale de France) et au SHD (Service Historique de la Défense). Sa reproduction est autorisée et libre de droits, sous réserve de mentionner la source. Au contraire la transformation ou l’adaptation de ce livre même partielles, ainsi que son utilisation commerciale, sont soumises à autorisation. Les auteurs restent propriétaires, chacun pour son travail, de tous leurs droits patrimoniaux et moraux.

Ce livre est principalement l’expression d’un officier issu de Saint-Cyr et diplômé de la Sorbonne. Le texte, accompagné de photos et documents fournis par ceux qui ont partagé cette aventure, raconte un épisode de la première des opérations extérieures (opex) de l’armée française, en 1978.

Depuis la fin de la guerre d’Algérie seize ans plus tôt, l’armée française n’était sortie de ses casernes et camps d’exercice qu’avec discrétion : à la demande de dirigeants de nos ex-colonies quelques actions d’AMT, « aide militaire technique » constituées d’effectifs peu nombreux équipés de matériel d’infanterie, avaient été mises en place sans attirer l’attention du public.

En 1978 commença une série d’interventions extérieures d’un style nouveau, plus visibles, série qui continue aujourd’hui. Les opérations extérieures étaient faites par des unités d’engagés volontaires qui préfiguraient l’armée actuelle.

Ce livre est doublement une nouveauté. Non seulement parce que « la Grande Muette », trop longtemps bâillonnée par un devoir de réserve qui était soigneusement respecté par crainte de récupérations politiciennes, s’affranchit maintenant de son mutisme et participe tranquillement au débat sur la Défense Nationale, après avoir commencé sur internet.

Une nouveauté aussi par les faits que ce texte relate, parce qu’ils étaient le début des « opex ».

Ecrit dans un langage clair, accessible à toutes et à tous, c’est un livre qui intéressera les profanes. L’on y verra, peut-être avec surprise, que nos militaires ne ressemblent pas aux personnages psychorigides popularisés par le cinéma et que l’on se plaît à caricaturer, imaginant trop souvent qu’ils sont réels.

L’on y verra surtout que des missions comme «désarmez les rebelles », faciles à dire, ne sont en fait pas si simples : elles exigent de ceux qui accomplissent la mission, pour être honorablement réussies sur le terrain, une grande force de caractère et une haute valeur morale.

C’est un livre qui intéressera aussi, parce qu’il décrit une action de leurs prédécesseurs, les spécialistes confirmés.

Les candidats à l’engagement s’y informeront de la réalité constante de ce métier difficile, parfois dangereux, mais humainement passionnant.

Opération tacaud, première opex

Auteur : Yves Cadiou. Dépôt légal BNF : janvier 2008

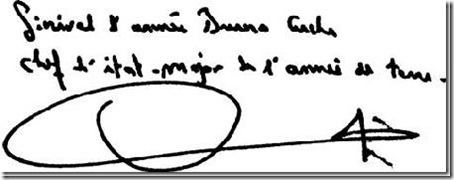

Préface par

Le Général d’Armée Bruno Cuche

Chef d’état-major de l’armée de terre

SALAL 16-19 avril 78 : 2° escadron du RICM, un Détachement d’assistance opérationnelle de la 9°DIMa avec l’armée tchadienne.

Deux tués RICM et dix blessés.

Pertes importantes chez l’ennemi.

SALAL 25 avril 1978 : 4°compagnie du 3°RIMa, 1°escadron du 1°REC.

Un tué 3°RIMa.

Résultat : fin de l’insécurité dans ce secteur.

ATI 19 mai 78 : EM 2°REP , 3°compagnie du 3°RIMa, ALAT, Jaguars.

Deux tués 3°RIMa, douze blessés.

ATI 20 mai 78 : EM 2°REP, 3°compagnie du 3°RIMa, ALAT, Jaguars, 1er escadron du 1°REC, une section CCS du 3°RIMa.

Un tué 1°REC.

65 kalachnikov et 10 armes lourdes prises à l’ennemi.

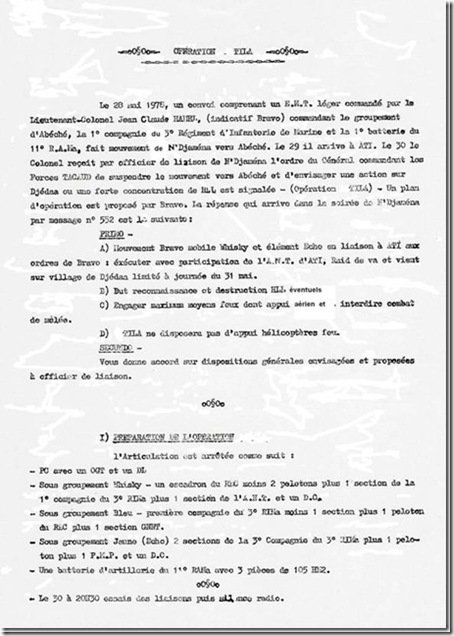

DJEDDAA 31 mai-1°juin 78 : EM 3°RIMa, 1ère compagnie du 3°RIMa, 1er escadron du 1°REC, 1ère batterie du 11°RAMa, 3° compagnie du 3°RIMa, Jaguars.

Un Jaguar abattu, blessés légers.

Plus de cent armes prises à l’ennemi, dont dix missiles SAM7.

Résultat : fin de l’insécurité dans ce secteur.

ABECHE 5 mars 1979 : EM 3°RIMa, 1°compagnie du 3°RIMa, 2°escadron du RICM, 1° batterie du 11°RAMa, ALAT (une AL3 SS11 et un Puma C20), Tchadiens : Forces Armées du Nord (FAN).

Un tué 1°compagnie du 3°RIMa, un blessé grave 2°escadron du RICM, dix blessés légers, une AML détruite, plusieurs véhicules endommagés.

Pris à l’ennemi : 850 armes dont 13 mitrailleuses, 12 lance-roquettes RPG7, un bitube de 14.5 mm, 6 jeeps-canon de 106SR, 5 mortiers de 81 et 34 missiles SAM 7. Nombreuses munitions et mines, 36 véhicules divers, de la Toyota armée au camion gros porteur.

Opération tacaud, première opex

L’histoire qui suit est un témoignage, ce n’est pas un roman : tous les faits sont réels, ainsi que les acteurs. Que ceux-ci me pardonnent les petites erreurs que ma mémoire, pourtant fidèle, a pu commettre. Yves Cadiou

Préface

par le Général d’Armée Bruno Cuche

Chef d’état-major de l’armée de terre

1.Avant le choc

11. La Première du Grand Trois

12. Courte halte à N’Djaména

13. Il faut atteindre Abéché avant le début des pluies

14. Vous avez sûrement une place pour moi, Mon capitaine

15. Un environnement difficile

16. Le Batha

17. L’escadron Ivanoff

18. Un renseignement population

19. Oui, et qu’Allah protège les Frani

2. Choc

21. Briefing

22. Les trente secondes

23. Les Bigor

24. Assaut retardé

25. Désarmement

3. Stabilisation

31. Le pony-express sahélien

32. L’Hadjeraï

33. « Se plier aux circonstances »

34. Les gars du Ouaddaï

35. Le Connétable de Richemont

36. Le GMP

37. Les « bons principes »

38. La relève

39. Soyons clairs

4. D’autres témoignages

41. Patrick Langöhrig, Tacaud début, milieu et fin

42. Gildas Sonnic, sur le déminage

43. Yves Bitsch

44. Mais d’où viennent donc les « Chats Maigres » ?

Postface

par M. Guy de Kersabiec

Vice-président du Conseil Général du Morbihan

Avant-propos.

Une profonde évolution de la Défense nationale débuta en France en 1978. Les conséquences de cette évolution sont actuelles.

Depuis la fin de la guerre d’Algérie seize ans plus tôt, l’armée française n’était sortie de ses casernes et camps d’exercice qu’avec discrétion : quelques actions d’AMT « aide militaire technique », constituées d’effectifs peu nombreux équipés de matériel d’infanterie, avaient été mises en place à la demande de dirigeants de nos ex-colonies sans attirer l’attention du public.

En 1978 commença une série d’interventions extérieures d’un style nouveau. De ce fait, le public et le monde politico-médiatique recommencèrent à s’intéresser aux questions de Défense après avoir longtemps cru que l’on pouvait ne plus y penser, la dissuasion nucléaire et le service militaire obligatoire étant jusqu’alors supposés régler tous les problèmes.

Les interventions extérieures étaient faites par des unités d’engagés volontaires. Peu nombreuses à cette époque dans une armée principalement formée des gros bataillons fournis par la conscription, les unités d’engagés volontaires préfiguraient l’armée actuelle et ses « opex » (opérations extérieures). Celles-ci occupent désormais une place importante dans notre dispositif militaire.

Les opex débutent en février 1978 :

1978 / 80 : Tchad (opération tacaud), Liban depuis mars, Zaïre (Kolwesi mai)

1980 : République Centrafricaine (opération barracuda)

1982 / 83 : Liban, République Centrafricaine, Tchad (opération manta )

1984 : Tchad (opération manta 2 )

1990 : Gabon (opération requin), Tchad (opération épervier )

1991 : Irak (opération daguet)

1992 : Tchad (opération épervier 2 ), Somalie (opération oryx)

1994 : ex-Yougoslavie, Rwanda (opération turquoise)

1995 / 96 : ex-Yougoslavie

1996 / 97: République Centrafricaine (opération almandin)

1997 : Bosnie (opération salamandre )

1998 : Tchad (opération épervier 3 )

1999 : Bosnie (opération salamandre 2 ), Macédoine (opération trident)

2000 : Kosovo, Sénégal, Côte d’Ivoire, Bosnie

2001 : Bosnie, Tchad

2002 : Sénégal, Kosovo, Côte d’Ivoire (opération licorne)

2003 : Côte d’Ivoire (opération mamba, européenne)

2003 : Congo (opération artemis, européenne)

2004 / … : Côte d’Ivoire

Le texte ci-après raconte un épisode de la première de ces opex.

Opération tacaud, première opex

« La grande immoralité, c’est de faire un métier qu’on ne sait pas » (Napoléon 1er, fondateur de Saint-Cyr)

« Nos ancêtres entrèrent dans l’Histoire avec le glaive de Brennus » (Charles de Gaulle)

Dédié à l’Adjudant-Chef Joseph Birien, instructeur au Prytanée en 1966 / 68, avec ses états de service impressionnants (onze citations au combat et trois blessures) :

« Debout, Messieurs, il est 6h30 ! Debout ! Le concours d’entrée à Saint-Cyr est dans N jours, une nouvelle journée de travail vous attend, ne soyez pas en retard ! Se lever le matin, c’est comme monter à l’assaut, c’est un effort de volonté ! Vous êtes ici parce que vous le voulez : debout, Messieurs ! »

Joseph Birien vient de décéder à l’âge de 79 ans et ses obsèques se sont déroulées le 22 avril 2009 en après-midi, à l’église, en présence d’une forte délégation d’adhérents des associations patriotiques de la Presqu’île de Crozon, de nombreux drapeaux venus de tout le département et de très nombreux amis. Joseph Birien est né à Argol, le 6 janvier 1930. En 1940, il s’engage dans l’Armée de terre et sa première affectation est le 41e régiment d’infanterie. Volontaire pour l’Indochine, il est muté au 43e régiment d’infanterie coloniale sur les Hauts plateaux du Sud Vietnam. Au cours de nombreuses opérations dans la région de Komtum où se trouvent plusieurs minorités catholiques, il apprend à connaître ce peuple. Rapatrié, il est ensuite affecté dans un bureau pour un emploi qui, très vite l’ennuie. Il se porte alors volontaire pour un deuxième séjour en Indochine. Puis, c’est l’Algérie où il effectuera deux séjours au 27e bataillon des chasseurs alpins en Kabylie. De 1962 à 1964, il est affecté à Annecy au 27e bataillon des chasseurs alpins.

À sa demande, il rejoint l’École du prytanée militaire à La Flèche (72). Pendant huit ans, il sera responsable des classes préparatoires à Saint-Cyr. En 1972, il prend sa retraite et est nommé sous-lieutenant de réserve puis lieutenant. Jusqu’en 1979 il participe à l’instruction des réserves. Au terme d’une carrière exceptionnelle, l’adjudant-chef Birien totalisera 14 titres de guerre, commandeur de la Légion d’honneur depuis 2001 et médaillé militaire.

Préface

du Général d’Armée Bruno Cuche

Caporal d’honneur de l’Infanterie de Marine

Chef d’état-major de l’armée de terre

« Je pense à Terre des hommes de Saint-Exupéry. Dans son omnibus, il y a ceux qui vont au bureau comme tous les jours, comme ils l’ont fait la veille et comme ils le feront encore le lendemain et encore tous les jours, et il y a celui qui va s’envoler pour le Sahara occidental par-dessus les montagnes d’Espagne au prix de quelques risques qui, au passage, affûteront ses qualités. Dans l’omnibus de Saint Ex, j’ai pris le bon ticket… pour franchir mes propres montagnes ». Cette phrase, à elle seule, traduit l’esprit de ce livre qui est à la fois le récit d’une guerre oubliée et une formidable aventure humaine. Car Yves Cadiou, ancien commandant d’unité de la Première compagnie du Grand Trois de marine et mon camarade de promotion de Saint-Cyr, nous fait revivre l’épopée, à la fois glorieuse et tragique, d’une troupe de Marsouins lancés à la poursuite de rebelles aux confins orientaux du Tchad. Cette première phase de l’opération Tacaud, dont le point d’orgue est la bataille de Njédaa, est un récit de guerre dont l’humanité peut surprendre et émouvoir celui qui ne connaît pas les ressorts de l’action militaire. Car l’humanité est présente à chaque page du livre, comme elle est toujours présente aux pires moments des combats, lorsque la violence se déchaîne, que l’exaltation du combat prend le pas sur la peur et que, finalement, la mort frappe aveuglément… au moment où on l’attend le moins. Elle s’exprime d’abord entre les hommes de la Première compagnie, autour de leur capitaine. La fraternité d’armes, cette véritable «intégration», entre les officiers, sous-officiers et soldats, de toutes origines sociales et géographiques, puisque de nombreux Marsouins sont originaires des «îles», n’est pas un slogan. C’est une réalité forgée sous le sifflement des balles et dans la promiscuité du quotidien au milieu du désert hostile.

Cette humanité s’exprime aussi par les liens de confiance tissés au jour le jour avec la population locale. Par respect pour leurs hôtes et par nécessité opérationnelle, les militaires français, et les troupes «coloniales» en particulier, cultivent l’immersion au sein des populations, partageant la rudesse de leur vie et leurs coutumes. En ce début d’été 1978, comme le plus souvent lorsque l’armée française intervient sur le continent africain, notre arrivée est accueillie avec soulagement par une population soumise aux exactions incessantes des rebelles et des bandes criminelles. Car ne nous y trompons pas, la population n’attend pas le plus souvent une aide humanitaire sous forme d’aide alimentaire ou médicale. Elle espère le rétablissement de la sécurité pour permettre le retour à la normalité. Or l’action humanitaire, indispensable dans l’urgence, est souvent inefficace dans la durée lorsqu’elle est confondue avec l’action non-violente. Ainsi que le rappelle opportunément Yves Cadiou : «la dissuasion, mot trop souvent galvaudé, ne consiste pas toujours à seulement montrer ses armes : elle consiste à convaincre les gens dangereux que l’on fera, à coup sûr et sans rémission, usage des armes. Et il faut parfois en faire vraiment usage pour que la menace soit prise au sérieux»… pour que la peur quitte le camp des civils innocents et gagne celui des agresseurs. A Njédaa, le Frolinat l’aura compris à ses dépens. Défait après l’assaut victorieux de la compagnie Cadiou, appuyée par l’escadron blindé Ivanoff de la Légion étrangère, les canons de 105 des bigors du 11ème de Marine et les Jaguars de l’armée de l’air, il évitera désormais chaque fois que possible l’affrontement direct. Cette bataille, trente années après, reste finalement d’une étonnante actualité. Au moment où l’histoire bégaie au Darfour, nos forces terrestres, nos régiments et nos compagnies, à l’instar de leurs illustres devancières, sont toujours parfaitement préparées et équipées pour intervenir, avec l’appui des autres armées, pour rétablir ou maintenir la paix. Partout dans le monde, en Afrique, en Afghanistan, au Kosovo ou au Liban, elles prouvent leur excellence : elles sont réputées et respectées.

Mais au-delà de cet éclairage sur les opérations d’hier qui ressemblent étrangement à celles d’aujourd’hui, Yves Cadiou signe un hommage poignant à ceux de nos camarades qui sont tombés au champ d’honneur, hommage dont la pudeur illustre mieux que n’importe quelle envolée lyrique le sens profond du métier des armes. Il prouve que la mémoire, loin de mythifier le passé, permet d’aider les jeunes générations à mieux comprendre le présent et à découvrir, au-delà des préjugés, la dimension unique du métier de soldat qui forge les âmes et les corps. Nos jeunes soldats trouveront, quant à eux, dans l’exemple de leurs aînés, une source d’inspiration pour guider leurs pas sur le chemin de la victoire et de l’honneur.

Opération tacaud, première opex

Yves Cadiou :

Par ordre de notre gouvernement, nous sommes ici pour désarmer les rebelles tchadiens.

Notre gouvernement, vous avez procédé à son élection dans le respect absolu des règles de la démocratie. C’est en votre nom que le 31 mai de cette année-là nous désarmons cette bande.

Mais celui-ci m’a envoyé une rafale de kalachnikov et il en est mort avant de pouvoir recommencer, je n’ai pas eu le temps de lui parler, même pas eu le temps de lui demander comment il s’appelait. Il est parmi ces pauvres bougres dont il ne reste que les cadavres sur le sable après qu’ils ont essayé de nous flinguer ce matin-là.

Si celui-ci ou celui-là avait un nom, personne ne s’en souviendra. Son cadavre est destiné à sécher sur le sable du désert jusqu’à ce que le vent l’y ensevelisse. Comme les autres autour de lui. Habillés de treillis kakis ou bariolés, ils croyaient être des guerriers. Ils n’étaient que des malfaiteurs. Mais ils savaient rêver. Des gens venus de loin leur ont donné des uniformes et des armes en leur faisant miroiter qu’ils deviendraient ainsi les maîtres du pays. Ils ont écouté ces gens, ils ont rêvé, ils sont morts.

Quand j’ai ramassé la kalachnikov sur le cadavre, j’ai aussitôt vu qu’elle était de fabrication chinoise. Si vous ne connaissez rien au métier des armes, vous ignorez qu’une arme qui tire par rafale a normalement tendance à monter vers la droite pendant le tir. Ne soyez pas navrés de l’ignorer, car même ce brave Rambo ne le sait pas : lui et ses collègues tiennent leur arme de cinéma comme ils tiendraient un marteau-piqueur pour attaquer la falaise (c’est une attitude photogénique, plus que de tenir son arme d’une façon techniquement correcte) alors ils ne s’attardent pas à vous montrer le problème de la déviation du tir vers le haut à droite.

Afin d’atténuer ce problème de déplacement du tir, les Chinois ont eu l’idée de modifier un peu le modèle de la kalachnikov soviétique. Le bout du canon du modèle chinois est taillé en biais, comme un sifflet de pipeau : il forme un bec en bas à gauche. Les gaz qui propulsent la balle appuient ainsi vers le bas et vers la gauche au sortir du canon, compensant la poussée naturelle qui veut dévier le tir vers le haut et vers la droite.

N’empêche que ce mec m’a loupé et qu’il en est mort.

Mais les Chinois n’y sont presque pour rien : les Chinois ont besoin d’argent, ils ont fabriqué des kalachnikov en modifiant un peu le modèle soviétique, ils les ont vendues à des acheteurs qui disposent de revenus pétroliers en hausse, des trafiquants libyens. Nous sommes en 1978.

Depuis quelque temps, les Libyens ont des visées sur le Tchad. Leurs prétextes sont divers, mais leurs vrais motifs sont mal élucidés. Ils ont fait distribuer ces armes à des pauvres bougres qui s’en sont servis et qui en sont morts. C’est très simple, au fond.

Pour nous aussi c’est très simple. Ils ont tiré de trop loin, parce que brusquement ils ont tous eu la trouille. Sinon, s’ils avaient pu se maîtriser, attendre juste un peu que nous avancions à meilleure portée, ils auraient fait un massacre et je ne pourrais pas, aucun d’entre nous ne pourrait, vous raconter cette histoire.

1. Avant le choc

11. La Première du Grand Trois

L’affaire s’annonçait depuis plusieurs semaines. La compagnie d’Infanterie de Marine que je commandais venait de rentrer à sa base en Bretagne, après quatre mois au Gabon, séjour paisible de simple présence amicale et historique, mais séjour qui fut mouvementé pour cause de circonstances exceptionnelles. Les cent trente-huit professionnels qui formaient ma compagnie avaient fait preuve, dans la brousse équatoriale peu accueillante, d’une belle capacité à s’adapter à des situations difficiles et imprévues, rapidement et sans se désunir. Il semblerait que j’avais alors été un bon capitaine, parce qu’Omar Bongo, le Président du Gabon, m’avait décerné la « médaille de la reconnaissance gabonaise », ma première décoration.

Mais c’est une autre histoire.

Il n’en reste pas moins que, médaille ou pas, j’étais fier et honoré de commander une telle compagnie, « la Première du Grand Trois ».

Entendez 1ère Compagnie du 3ème Régiment d’Infanterie de Marine (3ème RIMa), basé à Vannes (Morbihan) : à l’époque c’était l’un des rares régiments d’engagés volontaires de notre armée, qui était principalement composée par ailleurs de personnels enrôlés sous la contrainte pour le Service Obligatoire (on disait « des Appelés »).

On nomme traditionnellement « Grand Trois » le 3ème RIMa basé à Vannes parce qu’il fait partie des « Quatre Grands », comme on dit des aînés dans une famille, qui étaient autrefois basés dans nos quatre ports militaires, prêts à embarquer : le «Grand Un» à Cherbourg, le «Grand Deux » à Brest, le « Grand Trois » à Rochefort et le « Grand Quatre» à Toulon.

En rentrant à notre base en Bretagne, nous savions que nous ne tarderions pas à repartir, mais avec le plein de munitions réelles cette fois. Pour le Tchad, en Afrique Noire francophone comme le Gabon, mais avec un tout autre environnement et une toute autre situation sociologique.

Pays vaste et situé en grande partie en zone sahélienne, le Tchad était comme je vous l’ai dit la proie de bandes de malfaiteurs armés par la Libye. Ces bandits de grand chemin vivaient « sur le pays », pillant les maigres réserves de vivres dans les villages, interceptant les voyageurs et les commerçants, s’appropriant les véhicules et les marchandises, les troupeaux, les puits, massacrant quiconque s’opposait. Ces exactions étaient perpétrées sans réaction sérieuse de l’armée tchadienne, peu motivée et parfois complice.

La France avait missionné quelques unités militaires pour rétablir la situation, mais en trop petit nombre. Quelques-uns de nos camarades avaient été tués, tentant d’accomplir leur mission en dépit de l’infériorité de leurs moyens. L’ennemi était composé de plusieurs bandes, dont chacune se comptait en centaines d’hommes, supérieurement armés comme j’ai pu le constater moi-même plus tard : outre ses kalachnikov, l’ennemi disposait de quantité de lance-roquettes anti-chars RPG7 soviétiques, de mitrailleuses de 14.5 sur véhicules, de mortiers de 81, de canons de 106SR, de missiles anti-aériens portables SAM7 soviétiques, de fusils d’assaut de différents modèles. Parmi tout cet arsenal, des armes françaises cédées de gré ou de force par des militaires tchadiens.

L’infériorité de l’ennemi ne résultait que de sa faible compétence tactique et de son fallacieux sentiment de supériorité, au moins dans un premier temps. Son illusion de puissance était due à ses effectifs nombreux ainsi qu’à la quantité et à la qualité de son armement, illusion dangereuse pour lui mais développée par ses premiers succès contre les troupes régulières tchadiennes et contre les trop petits détachements français.

Vivant de façon nomade, ces bandes étaient toujours difficiles à localiser et conservaient l’initiative du combat. De ce fait l’insuffisance des effectifs français initiaux leur donna des victoires faciles. Faciles pour lui mais meurtrières pour nous. Nous maudissions la pusillanimité des décideurs politiques. Le devoir des décideurs est de décider : faire quelque chose ou ne rien faire. L’indécision et les demi-mesures ne produisent pas de bons résultats.

12. Courte halte à N’Djaména

Au moment où ma compagnie arrivait au Tchad avec des renforts qui seraient peut-être enfin suffisants, le moral de l’ennemi était « gonflé à bloc », ce que nous pouvions détecter en écoutant ses émissions-radio de propagande à destination de qui voulait les écouter.

Pour couvrir les crimes de ces malfaiteurs, et pour obtenir les meilleures parts du butin quand le moment serait venu (les meilleures parts sont les emplois où l’on touche l’aide au Tiers-Monde : chef d’état, ministres, ambassadeurs) ceux qui les manipulaient leur avaient attribué une étiquette politique : « front de libération nationale du Tchad », frolinat. Ils n’étaient pas allés jusqu’à y ajouter les épithètes magiques de l’époque : «démocratique » ou « socialiste ». Il est vrai que « socialiste » derrière « national », c’est peu porteur.

Si l’on écoutait les communiqués de radio-frolinat, les prétendus « rebelles » avançaient de victoires en victoires dans une marche irrésistible vers la prise du pouvoir à N’Djaména, la capitale.

Dans la réalité, il ne s’agissait que d’une série d’exactions qui frappaient les villes, bourgades et villages. Si l’on ne faisait rien, les exactions ne cesseraient qu’avec la mise à sac de la capitale et l’installation d’un nouveau « chef d’état » inféodé aux Libyens.

L’urgence pour nous était d’inverser le cours des choses, à la fois dans l’intérêt de la population livrée à un brigandage tragique, population déjà extrêmement pauvre et menacée de la disparition de toutes ses ressources, et dans l’intérêt de nos positions en Afrique où nos nombreux alliés et sympathisants considéraient l’affaire comme un test de notre efficacité.

Mieux valait pour nous que nous fussions fins tacticiens, pour compenser l’infériorité de notre armement : l’essentiel de celui-ci datait de la guerre d’Indochine, comme en témoignent les chiffres ci-après qui représentent l’année de sortie de chaque modèle. Fusil MAS 49 modifié 56 tirant coup par coup ; pistolet-mitrailleur MAT 49 ; fusil-mitrailleur AA 52 . Mais ma compagnie était aussi dotée de quelques armes moins surannées : neuf fusils de précision modernes modèle FRF1 avec lunette optique grossissement x4, et neuf lance-roquettes anti-chars LRAC d’un modèle récent, calibre 89 mm. Ne vous étonnez pas de la présence de ces munitions anti-chars, cela perce aussi bien les murs.

Ces FRF1 et LRAC pouvaient être équipés de lunettes à vision nocturne par intensification de lumière, ultra-modernes pour l’époque. Ces précieuses lunettes nous avaient été livrées à l’instant du départ, au dernier moment. Nous les connaissions mal et nous n’avions pas eu le temps d’en faire les réglages. Pour cela, il faudrait d’abord charger les batteries : ces lunettes fonctionnaient avec des batteries qu’il fallait charger sur du 220 volts mais nous n’en avions pas eu le temps. Au Tchad, où tout était en 110 volts, nous n’avons pas trouvé de 220 volts jusqu’à ce qu’on nous livre un petit groupe électrogène à essence quelques semaines plus tard. Elle n’ont donc été utilisables qu’après la bataille que je veux vous raconter, la plus décisive de cette intervention (dite « opération tacaud ») car cette bataille à Njédaa, 45km au nord d’Ati, fit basculer la situation d’ensemble à notre avantage.

En arrivant à N’Djaména par un DC8 charter de la compagnie UTA, nous avions retrouvé quelques camarades et bons copains qui étaient en séjour d’aide technique dans l’armée tchadienne, une présence française presque continuellement renouvelée par des séjours individuels d’un ou deux ans depuis l’indépendance en 1960. Plutôt contents de nous voir arriver, les copains, et pas seulement pour le plaisir d’évoquer des souvenirs.

Pendant les quelques jours où nous sommes restés à N’Djaména, nous recevions nos véhicules et les remettions en condition : c’étaient les camionnettes bâchées de marque simca que nous utilisions en France. Elles arrivaient par avions civils gros porteurs jusqu’à Libreville au Gabon, base de notre 6ème Bataillon d’Infanterie de Marine qui se chargeait alors de les transférer dans des avions Transall militaires pour les convoyer jusqu’à N’Djaména dont l’aérodrome n’était pas équipé pour les gros porteurs.

Cette courte halte à N’Djaména nous permettait de nous préparer matériellement à un séjour dans un secteur un peu rustique où 700km de route nous mèneraient, si l’on peut parler de « route » : nous n’avons vu que des pistes, la route à peu près digne de ce nom s’arrêtant à quelques kilomètres de N’Djaména.

A l’époque, nos véhicules d’infanterie ne sont ni blindés ni armés : c’est seulement douze ans plus tard que le 3ème RIMa sera équipé de véhicules blindés armés d’une mitrailleuse. (photo Patrick Langöhrig)

L’idée du Général commandant les forces françaises au Tchad était de renforcer au plus tôt le détachement trop léger qui se trouvait à Abéché, chef-lieu du Ouaddaï, à l’extrême Est du Tchad, c’est-à-dire de l’autre côté. Cette zone, qui est une petite partie du Darfour, est maintenant connue du public à cause des drames qui continuent de se produire au Soudan voisin et débordent sur le Ouaddaï, qui est le Darfour tchadien.

Pendant ces derniers jours de mise en condition, nos camarades en séjour d’aide militaire technique dans l’armée tchadienne, ainsi que les tchadiens restés loyaux, nous ont apporté le maximum d’aide. C’est ainsi que nous avons obtenu, sans presque avoir à les demander, quelques matériels bien venus.

Inventaire à la Prévert : deux mortiers de calibre soixante avec leurs munitions (je les prévoyais particulièrement utiles car ma compagnie manquait de puissance de feu et n’avait aucune arme à tir courbe, à l’exception de petits dispositifs lance-grenades au bout des fusils modifiés 56, portant à 400m au maximum et tirant à cadence très lente) ; des tapis anti-mines à placer sur le plancher des véhicules pour limiter les blessures « au cas où » ; quatre vieux camions GMC américains des années 40 dont l’un que nos amis reconstruisirent en une nuit, y compris décabossage et peinture sommaire, avec les éléments rassemblés de deux épaves débusquées dans un coin (dans ce pays sec, rien ne rouille vite, les pièces restent longtemps réutilisables) ; une cuisinière roulante ; une tonne à eau sur remorque ; une chambre froide qui devrait attendre l’arrivée du groupe électrogène que l’on nous enverrait par avion si c’était possible ; plusieurs roues de secours supplémentaires et un kit pour réparer les chambres à air ; des remorques ¼ de tonne à atteler derrière les jeeps ; pour toutes sortes de réparations de fortune, du fil de fer ; une pompe Japy pour faire les pleins des réservoirs si l’on nous livrait le carburant en fûts ; des plaques dites PSP pour franchir les zones de sable mou. J’en oublie certainement.

Après notre arrivée à Abéché, cette bourgade bien placée serait donc tenue par un groupement de trois unités sous le commandement du Colonel Hamel qui venait d’arriver lui aussi à N’Djaména. Il était, depuis huit mois, le Chef de Corps du Grand Trois. Entendez qu’il commandait le 3ème Régiment d’Infanterie de Marine dont ma compagnie faisait partie. La quasi-totalité du régiment se trouvait désormais au Tchad, ses compagnies étant dispersées entre les différents points d’appui français. Le Colonel Hamel avait commencé sa carrière, jeune officier en Algérie, sous les ordres de Bigeard. Ma compagnie, dite « la Première du Grand Trois », était la dernière arrivée en dépit de son appellation, ayant été retardée par son séjour au Gabon et la nécessité de se reconstituer pour remplacer trente-cinq hommes en fin de contrat.

La Première avait donc une bonne excuse pour arriver la dernière chrono, en même temps que le colonel. Nous le connaissions d’ailleurs assez peu jusqu’alors, du fait de nos fréquentes missions à l’extérieur.

Je n’allais pas tarder à découvrir, chez ce « Bigeard’s boy » de quarante ans bien dans sa peau, son sens des populations, du terrain et de la manœuvre, celle qui réussit. « La chance, ça se mérite » disait-il souvent. J’étais d’accord avec ça : ceux qui me connaissent savent que je ne laisse rien au hasard, ou le moins possible. Méthode, ça s’appelle.

Le groupement d’Abéché serait formé de ma compagnie et d’une batterie d’artillerie du 11ème RAMa, Régiment d’Artillerie de Marine (qu’on appelle traditionnellement « les Bigor »), en plus de l’unité de blindés légers (un escadron du RICM, Régiment d’Infanterie & Chars de Marine) qui était déjà sur place depuis trois mois et avait subi des pertes.

La batterie d’artillerie du 11ème RAMa était arrivée à N’Djaména peu après ma compagnie. Elle était équipée de canons de calibre 105, des modèles 105 HM2 dont les Américains avaient doté les FFL (forces françaises libres) en 1944.

Nous ne savons pas encore, au moment de quitter N’Djaména, que la présence de cette batterie sera notre sauvegarde dans cinq jours.

13. Il faut atteindre Abéché avant le début des pluies

Nous formons convoi avec la batterie de 105, de N’Djaména jusqu’à Abéché, en passant par Ati à mi-parcours. Ma compagnie compte maintenant vingt véhicules : nos deux jeeps et nos quatorze camionnettes qui sont arrivées de Bretagne et les quatre vieux camions GMC dont on vient de nous faire cadeau. Pour avoir mon compte de conducteurs avant le départ de Bretagne alors que beaucoup étaient en fin de contrat et devaient être remplacés, il a fallu s’adapter au problème posé et être inventif. Je vous en parlerai tout à l’heure, avant l’arrivée à Abéché, quand mes conducteurs auront 700 km au compteur sans accident, avec quelques pannes dont aucune ne sera due à de la négligence.

L’ensemble de la colonne totalise plus de quarante véhicules dont un camion-citerne civil pour transporter notre carburant, comme ceux que l’on voit sur nos autoroutes mais pas très à l’aise ici. Des aviateurs nous diront par la suite que le nuage de poussière soulevé par notre convoi était épais et se voyait de loin, ce qui aura son importance.

Nous sommes à la fin mai, généralement c’est vers juin que commence la saison des pluies. Il faut passer avant le début des pluies qui rendent les pistes impraticables aux véhicules lourds et les terrains d’aviation aléatoires même pour les avions de transport militaires Transall qui sont pourtant peu exigeants.

La veille du départ, je donne l’ordre de distribuer les munitions réelles. Nous serons en zone d’insécurité (de fait, nous sommes ici pour y remédier), nous voyagerons donc avec les chargeurs pleins, les armes approvisionnées mais au cran de sûreté. Jusqu’à présent, en presque dix ans de service, je n’avais jamais ordonné une distribution générale de munitions réelles ailleurs que sur un champ de tir. Habituellement lors de nos sorties, seuls quelques gradés sont dotés de munitions, par sécurité en prévision de mauvaises rencontres. Même en France, où nos armes peuvent susciter les convoitises de gangsters qui ne sont pas tous en prison. Cette fois, c’est la totalité de la compagnie qui est prête à cracher le feu. Nous ne savons pas encore que ceci surviendra dans cinq jours mais nous sommes prêts autant qu’il a été possible de le devenir, matériellement, techniquement et moralement. Dès avant le départ de France, nous avons mis de notre côté toutes les chances possibles. Et nous sommes à effectifs complets. C’est que les volontaires n’ont pas manqué.

14. Vous avez sûrement une place pour moi, Mon capitaine (Ce « Mon » traditionnellement utilisé devant le grade n’est pas un pronom possessif, c’est une abréviation de « Monsieur » : on remplace « Sieur » par le grade.)

Avant le départ de France, pendant que je complète ma compagnie pour remplacer les soldats en fin de contrat, j’ai réparti dans les sections une trentaine de recrues qui sortent de leur formation initiale (lecteurs civils, vous diriez : « les bleus qui ont terminé leurs classes »), il me reste encore une demi-douzaine de postes à pourvoir. Plusieurs volontaires se présentent les uns après les autres.

Evidemment, je souhaite prendre parmi eux les meilleurs, mais la Base Arrière, c’est-à-dire la petite partie du Régiment qui restera à Vannes, ne veut pas trop se dégarnir de ses meilleurs éléments : l’administration, la garde et l’entretien du matériel, du casernement et des installations, mais surtout l’instruction des nouvelles recrues, tout cela nécessite du personnel compétent.

Alors que ma compagnie est la dernière à partir, je représente le dernier tramway, la dernière possibilité de départ avant longtemps pour les volontaires. Quand on a choisi de servir dans l’un des rares régiments d’engagés volontaires que l’armée française compte à cette époque, c’est-à-dire un régiment ayant vocation à partir n’importe où, n’importe quand, ce n’est pas par hasard qu’on est là. De ce fait je ne manque pas de candidats.

Petit problème, c’est que la Base Arrière est commandée par un officier supérieur alors que je ne suis que capitaine. La négociation n’est pas à mon avantage, en dépit de la qualité de mon argument « la mission est prioritaire » auquel on m’oppose qu’il faut aussi préserver l’avenir.

Il y a pourtant, parmi ceux qui me sollicitent, un sous-officier dont la Base Arrière n’aura aucune réticence à se séparer et que je prendrai volontiers, c’est celui qui est devant moi maintenant : pâle, les yeux perçants, les traits marqués et maigre à faire peur, il bénéficie cependant d’une réputation qui me le rend sympathique et je sais qu’il sera efficace sur le terrain. Pour les mêmes motifs, sachant que l’inaction le rendrait insupportable voire dépressif, la Base Arrière préfère ne pas le garder. Il a traîné ses guêtres dans toute l’Afrique, il a fait le coup de feu depuis vingt ans partout où des éléments français étaient en action, y compris pour des opérations dites « aide technique » dont vous n’avez peut-être pas entendu parler.

« Prenez-moi sur n’importe quel poste, je suis d’avance d’accord ». En effet je sais, parce que chacun peut en témoigner dans notre Régiment, que sa compétence est polyvalente et qu’il connaît tous les trucs du métier. C’est lui qui m’apprendra à identifier une kalachnikov chinoise, avec son canon en sifflet comme je vous l’ai dit au début de cette histoire. Il m’apprendra aussi, parmi beaucoup d’autres petits trucs du métier, un petit truc utile au décideur dans l’action d’infanterie sur le terrain : ôter son chapeau pour réfléchir. Je vous répète son conseil, en v.o. : « moi, quand ça commence à péter, je retire mon galure : autrement on fait des conneries si on a quelque chose sur la tête. » Parce que bien entendu je l’ai emmené, sans exactement savoir ce que je lui ferai faire, mais certain qu’il serait très utile.

Son nom : Jambon. Nom bizarre pour un Sergent-chef, ou pour quiconque d’ailleurs. Mais personne n’oserait s’en moquer, on fait avec. Un soir de confidences devant un feu de bivouac, il m’a dit qu’il était un enfant trouvé. Son nom lui a été attribué par l’Assistance Publique à la suite d’une anecdote que je n’ai pas retenue : un surnom transformé en patronyme. Et c’est vrai qu’il n’a aucune famille. Un jour où il devait prendre des permissions, il m’a donné avant de partir la liste des adresses où je pourrais le joindre pour le faire revenir d’urgence si l’ordre d’embarquement pour le Tchad était donné avant la date prévue pour son retour : j’y lis les adresses et téléphones de plusieurs régiments de la Légion et de l’Infanterie de Marine. « Je vais aller voir mes copains » m’a-t-il expliqué. Il a aussi une copine que je ne connais pas, il en parle peu et rarement, il l’appelle « ma gosse », avec une pudique tendresse.

15. Un environnement difficile

Deux jours de piste à partir de N’Djaména pour atteindre Ati, à travers un quasi-désert qui cependant n’est pas totalement aride. De part et d’autre de la piste, le paysage est parsemé de buissons secs ou un peu verts sur lesquels il est préférable de ne pas rouler car ils comportent souvent de solides et longues épines. L’on aperçoit et l’on traverse parfois des zones où la végétation est un peu plus fournie, des bosquets qui comportent quelques grands arbres : des zones un peu moins sèches, sans doute.

Il ne pleut pas. La chaleur, le soleil et le vent nous déshydratent et personne n’est en grande forme, d’autant que nous avons manqué de confort depuis le départ de Bretagne. Aucun accident cependant. La plupart de mes gars connaissent ce genre de terrain et de climat auquel le Gabon, humide et boisé, ne nous a pourtant pas vraiment préparés : mais la compagnie a fait un séjour à Djibouti avec le capitaine qui la commandait avant moi. Quant à moi-même, qui n’ai jamais mis les pieds à Djibouti, un stage au CMIDOM (Centre Militaire d’Information et de Documentation sur l’Outre-Mer) et une manœuvre deux ans plus tôt dans le nord du Sénégal (Diambour) font que ce genre d’environnement ne m’est pas totalement inconnu. Les plus jeunes, qui n’ont que deux mois de service et n’ont fréquenté sur la planète que leur banlieue, la lande bretonne et le granit de Quiberon-Penthièvre où ils viennent de terminer leur formation initiale, sont pris en charge par les anciens : dans ce genre de milieu inhospitalier, l’on peut commettre beaucoup d’erreurs que l’on n’imagine pas.

Ces gars se sont engagés dans l’Infanterie de Marine pour sortir de chez eux, voir autre chose avant d’entrer dans la vie active : ici, ils sont servis et ça n’est pas fini. Je crois aussi que, chacun à sa façon et pour ses propres motifs, ils ont une haute opinion de l’armée française et qu’ils veulent participer pendant quelque temps à sa longue histoire. Aucun n’est ici par inadvertance : les engagements par inadvertance sont détectés pendant la formation initiale et le contrat est alors transformé.

Vous verriez passer ma compagnie, vous ne reconnaîtriez pas l’unité bien rangée que vous pouvez admirer le 14 juillet, si vous voulez admirer : toutes ces lourdes cérémonies militaires publiques où l’on nous fait jouer aux soldats de plomb dans un ordonnancement rigide et surréaliste sont pour moi, en même temps que des corvées, l’expression de la discipline la plus formelle et la plus stupide. Elles donnent de nous une image qui ne correspond pas à notre réalité.

Nous sommes maintenant en opération, par conséquent Sieur Formalisme et sa Cousine Stupidité ne sont pas invités : j’ai fait démonter toutes les portières des camionnettes et camions, aussi surélever les bâches pour que tout le monde puisse vite débarquer si l’on se fait tirer dessus. Les gars, pour s’abriter du vent, du soleil et des volutes de sable, ont enveloppé leur tête dans leur chèche, un grand rectangle de tissu léger beige qui fait partie de l’habillement. Le tout est surmonté du chapeau à larges bords. On ne voit que leurs yeux ou, pour mieux dire, l’emplacement des yeux abrités par les lunettes de soleil. Si vous regardez bien, ne soyez pas surpris de voir que l’extrémité de tous les canons de fusils, pistolets-mitrailleurs et autres armes de petit calibre est couverte d’un préservatif : ce n’est pas freudien, c’est seulement le meilleur moyen d’empêcher le sable d’entrer dans les armes tout en les gardant prêtes à tirer en urgent, sans que le sable bloque le mécanisme.

Mais peu importe l’apparence : ils sont opérationnels, c’est ce qu’il faut. Et attendez : dans cinq jours cette compagnie d’Infanterie de Marine sera encore plus opérationnelle parce que tous auront reçu le baptême du feu.

Elle sera d’un aspect encore plus étonnant aussi, bien que le but ne soit pas d’étonner, car les pistolets-mitrailleurs de calibre 9 mm étant un peu trop faiblards, nous les aurons remis dans leurs emballages de transport et remplacés par les kalachnikov prises à l’ennemi. En traversant les rares villages, nous nous arrêterons toujours quelques minutes, non seulement pour faire une pause, mais aussi pour que nous soyons identifiés comme Français, car au passage ce n’est pas évident. Alors bavarder un peu avec les chefs de village, qui sont en djellaba mais francophones, cela atteste que ce fort détachement, ce sont les « Frani » (les Français) qui sont venus régler leur compte aux malfaiteurs.

Les chefs de village comprennent alors qu’Allah ne veut plus entendre parler de ces brigands : ils sont en disgrâce et punis certainement parce qu’ils ont trop fait souffrir des bons musulmans.

Allah a chargé des « Nazara » (des Nazaréens, des Chrétiens) d’accomplir Sa divine volonté, mais personne ne s’offusque de Son choix : Allah fait comme bon Lui semble, n’est-ce pas.

Ainsi en quelques jours, la situation s’est inversée. Cela s’est produit à l’occasion de l’étape de mi-parcours à la préfecture d’Ati. Voici comment.

16. Le Batha

Ati, préfecture du Batha, est une bourgade où il sera bon de s’accorder une pause après deux jours de piste à bouffer de la poussière sous le soleil “qui tape comme un marteau sur une enclume” (Lawrence d’Arabie). Nos véhicules surchargés sont parfaitement inconfortables et endolorissent les dos même les plus solides. Et pourtant, nous sommes des gars foncièrement résistants et sportifs, moyenne d’âge 23 ans (du haut de mes 30 ans, je suis parmi les plus âgés). On profitera de cette pause pour se laver, délasser les dos, dépoussiérer les armes, resserrer les boulons des véhicules, nettoyer les filtres, cirer les rangers (pour conserver leur souplesse, plus que par élégance), essayer de terminer tous les bricolages nécessaires qui n’ont pas pu être faits avant le départ, mais surtout se réhydrater et profiter de la relative fraîcheur (40° quand-même) que l’on trouve sous les arbres. Si c’est possible, nous achèterons des vivres frais.

Les arbres, ici à Ati, donnent une ambiance inattendue dans ce Sahel surchauffé dont nous soulevons la poussière depuis deux jours. Ces arbres d’Ati sont des feuillus, hauts et larges, et non les palmiers ni les buissons habituels. Avec leurs larges feuilles, ils ressemblent aux arbres de nos jardins européens où il fait bon se mettre à l’ombre l’été pour mieux siroter un petit verre avec des glaçons. Ils ont certainement de longues racines pour aller chercher l’eau qui se trouve loin sous la surface du sol.

Les rues principales d’Ati sont larges, ombragées par ces arbres, et l’on pourrait presque se croire dans une petite sous-préfecture de chez nous, avec quelques différences significatives cependant. Pas de pelouses, pas de goudron ni de pavés, le sol est une terre battue gravillonneuse qui n’a pas reçu d’eau depuis des mois. Pas de joueurs de pétanque avec leur béret sur la tête, pas de femmes qui papotent avec leur panier à la main : elles sont ridées, pressées, discrètes, couvertes de tissus ternes. Les hommes au contraire prennent leur temps. Ils sont en djellaba de couleurs claires, le plus souvent bleu-ciel, avec sur la tête un turban de couleur assortie ; détail que j’apprécie, le regard de ces hommes est direct. Je les salue d’un « bonjour Monsieur » comme je ferais chez nous et comme je faisais au Gabon. Je ne soulève pas mon chapeau, car c’est une politesse qu’ils ne pourraient pas me rendre.

Les murs des maisons sont épais et percés d’ouvertures rectangulaires ou voûtées qui tiennent lieu de fenêtres derrière lesquelles on devine que l’ombre intérieure est l’élément principal du confort.

Au moment où nous faisons halte à Ati, les murs portent de nombreuses traces d’impacts : nous savons qu’une compagnie de notre régiment (la 3ème compagnie, Capitaine d’Athis) a sévèrement accroché ici, dix jours plus tôt, au moment où nous-mêmes étions à l’aéroport du Bourget pour embarquer. A N’Djaména, avec le Colonel, je suis allé voir les blessés de la Trois à l’hôpital, leur parler et les écouter. Voici le récit de la bataille d’Ati, tel qu’il est conservé aujourd’hui dans les archives de l’Amicale du 3°RIMa :

Février 1978, le FROLINAT « Front de Libération Nationale Tchadien », soutenu par la Libye, s’est emparé de la partie nord-est du Tchad. En avril, il relance l’offensive en direction du sud–est et des provinces du Ouaddaï et du Batha. L’aide de la France est sollicitée, l’opération TACAUD est déclenchée.

Le 18 mai 1978, la ville d’ATI, préfecture du Batha, est investie par les rebelles. Le 19 mai au matin, l’interprétation de photographies aériennes prises par des Jaguar montre quantité d’hommes, d’armement et des matériels dissimulés dans le village. A 7 heures, la 3e compagnie, stationnée à MONGO, reçoit la mission d’aller prendre le contact avec l’adversaire.

152 kilomètres séparent MONGO d’ATI. A 4 kilomètres du village, les sections débarquent et progressent. En tête, de part et d’autre de la piste l’Adjudant ALLOUCHE et Jaune 3, soutenu par Jaune 2 (Adjudant MONIER) et Jaune 1 (Sous-Lieutenant MIOULET). Arrivée à 100 mètres de l’oued, la compagnie est prise sous un déluge de tirs d’armes lourdes et d’obus de 120 millimètres.

15 minutes après l’engagement, l’Adjudant ALLOUCHE tombe frappé d’éclats de mortiers à la fémorale. Le Sergent-chef RICHOL apporte les premiers soins à son chef de section, évacué au plus vite sur MONGO. L’Adjudant ALLOUCHE décèdera dans l’hélicoptère.

Les Jaguar arrivent, Jaune 2 et 3 parviennent à s’aligner sur la rive sud du BATHA, tandis que Jaune 1 poursuit le combat au nord. Les sections franchissent, tandis que l’ennemi se replie vers le village. Les affrontements durent maintenant depuis 2 heures 30. Les bidons sont vides, il fait 60 degrés.

Jaune 1 parvient à nettoyer la résistance, le Sergent FRANGEUL et le Caporal RAVENTHAL sont blessés. La compagnie s’aligne face à la ville, dans la dernière ligne de végétation. Une bande de sable de 150 mètres sépare les Chats Maigres de l’objectif.

Il est 15 heures 30. « On y va ».

La compagnie monte à l’assaut, entonnant « le Gars Pierre », au coude à coude, les yeux fixés sur la murette qui marque l’entrée de la ville. La murette grossit toujours. Le Caporal LENEPVEU tombe, frappé d’une balle dans la tête. L’assaut continue. L’ennemi se replie. Dans le village les combats continuent, la compagnie progresse pied à pied. En fin de combat, la section MIOULET est à nouveau éprouvée : le Caporal-chef JANONE, le Caporal HUC, les Marsouins LAURENT et MUNOZ sont blessés. Chez Jaune 3, DELEVALLE est grièvement blessé.

Au bilan final, l’ennemi laisse 80 tués, 7 véhicules détruits, 2 bitubes de 14.5 millimètres, un canon de 75 SR, un mortier de 120 , un mortier de 81, 6 mitrailleuses, 2 lance-roquettes RPG7 et 70 kalachnikov AK 47.

D’autres assauts et d’autres combats marqueront l’opération TACAUD, où les marsouins du 3e Régiment d’Infanterie de Marine continueront de s’illustrer. Dans le Ouaddaï, aux ordres du Capitaine LHUILLIER, la 3e compagnie donnera plusieurs fois l’assaut à des positions fortement tenues par l’ennemi.

L’Adjudant Allouche

Mort pour la France le 19 mai 1978 à Ati

le Caporal Lenepveu

Mort pour la France le 19 mai 1978 à Ati

J’avais bien connu l’Adjudant Allouche que l’ennemi a tué dix jours plus tôt, au commandement de sa Section de quarante hommes. Deux ans auparavant nous avions lié connaissance alors que nous faisions, pour des missions individuelles, le trajet Abidjan-Douala dans la soute d’un avion Nord-atlas. Ce vieux modèle d’avion volait relativement bas : Allouche, qui avait déjà fait ce trajet, m’avait montré au passage le Mont Cameroun, ce volcan qui est le plus haut sommet d’Afrique de l’Ouest. Par la suite, j’avais revu Allouche en diverses occasions.

Morts pour la France sur la terre africaine, l’Adjudant Allouche et le Caporal Lenepveu ont été tués par les brigands qui sévissent dans la région et dont je vous ai déjà parlé. Le nom d’Allouche vous indique clairement qu’il n’était pas d’origine vraiment gallo-romaine. Et c’était visible. Mais il a prouvé jusqu’au bout que sa patrie était la France. Il fut inhumé sous le drapeau tricolore, en terre bretonne et accompagné par ses camarades de l’Infanterie de Marine.

L’Infanterie de Marine, ainsi que la Première du Grand Trois qui en fait partie, comptait (et compte encore aujourd’hui, je crois) une forte proportion de gars qui n’ont visiblement aucun ancêtre gaulois. Ils y tiennent leur place si bien que je n’ai jamais décelé le moindre indice de tension raciale dans nos rangs.

Lenepveu fut inhumé à l’île de La Réunion dont il était natif, lui aussi sous le drapeau tricolore et accompagné par ses camarades de l’Infanterie de Marine. Au premier rang de ceux-ci se tenait le Colonel Jean Joubert, ancien Chef de Corps du Grand Trois.

Le Colonel Jean Joubert, tous ceux qui l’ont connu vous diront comme moi que c’est son commandement, de 1975 à 1977, qui fit du 3ème RIMa un régiment d’élite prêt à accomplir avec honneur toute mission de combat qui lui serait confiée. Rendons à César…

Cette pause à Ati, l’ambiance provinciale aidant et parce que le mouvement vers Abéché est lancé, me permet d’avoir d’autres pensées que l’immédiat qui a continuellement exigé des décisions rapides mais cohérentes depuis que le départ s’est précisé. Pourtant mes trois lieutenants secondés par mes dix-sept sous-officiers ont supporté leur part : mes officiers, qu’ils soient frais émoulus de Saint-Cyr (Lieutenants Sauvonnet et Bergerot) ou expérimenté, sorti du rang (Lieutenant Kellermann, surnommé « le Chat Maigre »(1) parce que ça lui fait plaisir et parce qu’il y ressemble : il est d’origine franco-vietnamienne), prennent les initiatives judicieuses qui s’imposent et allègent ainsi d’autant mes préoccupations. La qualité d’une compagnie se fonde sur la qualité de son encadrement : avec un bon encadrement, il suffit que le capitaine ne soit pas trop nul.

A la préfecture d’Ati, le préfet tchadien est absent. Celui-ci s’est enfui au plus vite dix jours plus tôt, animé sûrement par le double souci d’aller personnellement rendre compte de la situation à N’Djaména et de l’impérieuse nécessité, dans l’intérêt du Tchad, de sauver les élites administratives. Il a de l’avenir. Nous en plaisantons.

(1) Au sujet des « Chats Maigres », voir le chapitre 44, à la fin de ce volume.

17. L’escadron Ivanoff

Au moment de notre arrêt d’étape, le détachement français d’Ati est seulement constitué par un escadron de blindés légers de la Légion Etrangère. Après l’accrochage qui a eu lieu dix jours plus tôt, cet escadron a été maintenu sur place pendant que la 3ème compagnie de notre Régiment prenait position à Mongo, autre carrefour de pistes important situé à environ une centaine de kilomètres plus au sud. C’est dire que ce petit escadron de la Légion, certes vaillant et aguerri mais un peu trop léger comme tout notre dispositif depuis le début, s’il devait subir l’attaque d’une de ces bandes supérieures en nombre et fortement armées qui écument le pays, aurait de la difficulté à tenir jusqu’à l’arrivée de la 3ème compagnie.

Mon camarade le Capitaine Ivanoff, une forte personnalité faite d’un alliage de calme et de dynamisme, commande cet escadron de la Légion. C’est un escadron du 1er Régiment Etranger de Cavalerie (1er REC).

Comme beaucoup d’autres unités dites « de cavalerie légère» dans l’armée française à cette époque, l’escadron d’Ivanoff est équipé de ces petits blindés légers auxquels j’ai déjà fait allusion. Il s’agit d’AML90 Panhard que vous connaissez peut-être. De nos jours, un de ces engins retiré du service est exposé pour qui veut le voir en passant au camp de Satory à Versailles. Pour comprendre l’intérêt de ce matériel, il faut d’abord se souvenir qu’à l’époque l’hypothèse officielle pour toute l’armée française, c’était d’arrêter ou de freiner les chars d’assaut soviétiques supposés vouloir débouler sur l’Europe de l’Ouest. Les petits blindés rapides de la « cavalerie légère » semblaient, et étaient probablement, bien adaptés à une forme de combat qui aurait lieu sur notre réseau routier et nos chemins : attaquer à bonne distance les colonnes de chars lourds ennemis en leur faisant subir un maximum de pertes et en échappant à leur riposte.

Ces petits blindés étaient donc armés d’un canon de calibre 90mm pouvant tirer avec précision des obus anti-chars à des distances de 1500m. Ils pouvaient aussi tirer d’autres catégories d’obus. Ils étaient en outre équipés d’une mitrailleuse qui justifiait leur appellation « Auto-Mitrailleuse Légère » AML. Conçues pour être d’une grande agilité sur les routes et chemins d’Europe, les AML roulaient sur pneus. Ceci pour échapper à la riposte des chars ennemis à longue distance en disparaissant dans le paysage aussitôt après qu’elles avaient tiré, revenir ensuite et recommencer. Ces pneus étaient certainement un avantage pour le combat anti-chars à longue portée en Europe, mais devenaient ici un handicap pour un combat rapproché contre une piétaille nombreuse tirant par rafales denses. Les pneus, qualifiés «increvables » parce qu’ils résistaient aux crevaisons ordinaires, ne résistaient pas aux balles et étaient déchiquetés.

Pour le genre de combat qui était mené ici, ces unités de blindés légers sur pneus avaient besoin d’être accompagnées d’infanterie. Quant à nous fantassins qui manquions, comme je vous l’ai dit, de puissance de feu, être accompagnés des canons des AML90 était précieux pour nous. Complémentaires, on était faits pour s’entendre. Nous avions d’ailleurs l’habitude, au Grand Trois (3ème Régiment d’Infanterie de Marine), de nous exercer avec le RICM (Régiment d’Infanterie & Chars de Marine) équipé de ce même modèle de blindés légers.

La coopération entre ma compagnie et l’escadron du REC ne posera donc aucun problème. On peut à ce moment se risquer à le dire pour un futur proche parce que les renseignements que la population nous apporte, aux uns et aux autres, nous font entrevoir qu’Ivanoff et moi, la Légion et l’Infanterie de Marine, nous allons peut-être combattre côte à côte très prochainement. Ce sera en quelque sorte un retour à la tradition, comme en 1900 où notre armée en Afrique était en grande partie constituée par la Légion et « la Coloniale ».

Celle-ci a repris, en 1958 pour cause de décolonisation, son ancien nom « Infanterie de Marine », qui date de 1821 mais que l’on peut faire remonter à Richelieu en 1622. Donc ne vous étonnez pas de voir des unités dites « de Marine » ici à 1500 km de la mer. De même, ne cherchez pas les chevaux dans la « Cavalerie » blindée. Ni les Alpes toujours sous les pieds des Chasseurs dits « alpins ». Et j’arrête ici mes exemples, ne voulant pas par ailleurs, même pour plaisanter, être désagréable avec mes excellents camarades du « Génie ».

En parlant de tradition, je vois qu’Ivanoff s’est laissé pousser une grosse barbe noire. Pour économiser l’eau du rasage, peut-être : je ne lui ai pas demandé d’explication.

Ou alors c’est plutôt par référence à la coutume : dans la Légion la barbe est bien portée. Dans l’Infanterie de Marine, au contraire, elle n’a jamais été à la mode. En revanche, nombreux chez nous sont ceux qui portent volontiers la moustache. Le style, selon le goût de chacun, va du simple trait fin à l’énorme « guidon de vélo » soigneusement entretenu.

Quant à moi, je ne me laisserai pas pousser la barbe. Non que la barbe me déplaise, mais j’ai l’habitude de me voir avec seulement une fine moustache. Je prévois que je vais vivre des semaines qui pourraient être déstabilisantes et je veux, pour antidote, continuer de me reconnaître dans un miroir. Je ne veux pas risquer de perdre l’un de mes principaux repères qui est l’image habituelle que j’ai de moi-même dans les bons et dans les mauvais moments. Avec la même intention, j’ai apporté dans mes bagages quelques petits livres au format poche que j’ai déjà lus, pour les relire et garder mes repères.

18. Un renseignement population

Acheter des vivres frais. Les rations de l’intendance que nous avons apportées dans nos bagages commencent à peser sur les estomacs et depuis le temps que nous sommes à ce régime, nous allons finir par manquer de vitamines. D’ailleurs, si nous continuons à consommer ces rations à tous les repas, nous serons bientôt à court. Sans savoir quand nous serons réapprovisionnés.

J’envoie le Sergent-chef Jambon faire le marché, accompagné d’une petite équipe qui portera les achats. Discrètement armés, mais je ne crains guère qu’ils soient agressés, ce n’est pas l’ambiance. J’ai même l’impression que notre présence est perçue comme rassurante, impression partagée par tous ceux des miens qui ont déjà une expérience du Sahel. Et l’on ne pousse pas la discipline jusqu’à donner automatiquement raison au capitaine quand il vous demande votre avis.

J’ai précisé au Sergent-chef Jambon : « n’oubliez pas de marchander ». Il m’a regardé d’un air attristé par l’inutilité d’une telle recommandation : « évidemment, Mon capitaine. »

Marchander présente ici au moins trois avantages. Non pas tellement de nous faire économiser de l’argent, car les prix sont déjà dramatiquement bas et nous ne sommes pas radins à ce point. Mais marchander est d’abord une politesse : sinon le vendeur regrette de n’avoir pas demandé plus cher et considère l’acheteur comme un grossier personnage. Ensuite, si nous ne marchandons pas nous allons faire monter les prix et perturber le commerce local aux dépens des plus pauvres ; attention aux effets secondaires de notre présence qui doit rester autant que possible un remède sans trop d’inconvénients. Enfin, marchander permet d’engager la conversation.

C’est ainsi que le Sergent-chef Jambon revient non seulement avec les provisions voulues mais avec « par-dessus le marché » un renseignement utile dont les hommes d’Ivanoff ont aussi entendu parler de leur côté : une bande importante est installée à une quarantaine de km au nord, dans un bled qui s’appelle Njédaa où elle attend notre départ pour s’emparer d’Ati, qui pourrait être une nouvelle étape vers N’Djaména.

Compte-rendu immédiat au colonel. Pour en savoir plus, nous irons demain en patrouilles ratisser le secteur entre ici et Njédaa pour chercher des indices matériels et interroger les bergers nomades que nous rencontrerons, ou des villageois s’il y a des villages. Car ne croyez pas que ce semi-désert sahélien est complètement inhabité : au contraire vous y rencontrez facilement les gens qui veulent vous rencontrer. D’autant que toute la région sait maintenant que les Frani sont ici, et qu’ils y sont en force.

Du fait que nous ne savons pas quels méchants peuvent nous tomber dessus ni combien, les patrouilles seront constituées d’éléments suffisamment costauds pour pouvoir combattre afin de se dégager ou, au moins, tenir jusqu’à l’arrivée de renforts. Deux patrouilles suffiront, chacune composée d’une section d’infanterie et d’un peloton blindé groupés sous l’autorité d’un capitaine (Ivanoff et moi, chacun de son côté). On peut le dire autrement : deux capitaines, solidement escortés, chercheront du renseignement.

Je « prête » à Ivanoff la section du Lieutenant Bergerot et il me « prête » le peloton de quatre AML du Lieutenant Paradès. Je ne connais pas ce lieutenant, mais la bonne coordination est immédiate parce que nous sortons tous des mêmes écoles, avec les mêmes procédés d’action. Nous « parlons tous le même langage ».

Ivanoff et moi nous partageons les secteurs de patrouille, situés à mi-chemin entre Ati et Njédaa. Inutile d’approcher trop cette bande : pour l’instant le but n’est pas de combattre mais de compléter notre information. Paradès connaît le secteur, il sait où nous emmener, il roulera devant, Sauvonnet et moi nous suivrons jusqu’au secteur de patrouille.

A demain.

19. Oui, et qu’Allah protège les Frani

Nous sommes en piste au petit lever du soleil sans attendre qu’il chauffe.

Je profite maintenant de ce trajet pour vous parler un peu du Caporal Lécuyer qui conduit ma jeep (pour vous en parler ici, j’ai changé son nom, vous allez comprendre pourquoi). Conduire et entretenir la jeep du capitaine est une de ses fonctions depuis qu’il est revenu de son stage de conduite après le Gabon. Il est aussi et surtout le comptable de la compagnie. Pas de problème comme comptable, mais comme conducteur il confond sa droite et sa gauche. J’ai en ce comptable une confiance totale, parce que jamais un centime n’a disparu. Ce qui ne m’empêche pas de vérifier, ne serait-ce que par principe et parce qu’il ne comprendrait pas que je ne vérifie pas : il croirait que son travail m’indiffère.

Pourtant, après le retour en France, j’ai eu une surprise : les gendarmes sont venus me voir à son sujet. Il était recherché pour un vol de mobylette, ou je ne sais quoi, quand il était ado. J’ai demandé aux gendarmes de laisser tomber, je leur ai dit pourquoi, ils ont compris et le proc a été d’accord.

Revenons à notre patrouille. Paradès nous a emmenés sur un terrain qui serait favorable à un bivouac d’étape, pour les brigands comme pour nous ou pour quiconque, car cet endroit est parsemé d’arbres et de buissons sur un sol mollement vallonné. Toutefois l’absence de puits, sur ma carte comme en réalité, fait que ce coin ne serait pas favorable à une installation de longue durée. C’est d’ailleurs pourquoi aucun village ne s’y trouve.

Les quatre AML blindées du Lieutenant Paradès et les quarante hommes du Lieutenant Sauvonnet « ratissent » maintenant le terrain, à la recherche de tout indice (traces de bivouac, munitions ou pièces d’équipement) qui pourrait nous renseigner sur la présence, le nombre, le matériel des brigands dont on nous a parlé. J’ai prescrit au Caporal Lécuyer de rouler lentement en restant au centre du large dispositif formé par Sauvonnet et Paradès. Le hasard nous amène ainsi à passer au bord d’un creux du terrain, une cuvette naturelle d’environ deux ou trois mètres de profondeur sur cent mètres de diamètre. Un arbre nous offre son ombre, je dis à Lécuyer de s’arrêter sous cet arbre. J’observe les environs. Je vois, à une quarantaine de mètres de moi, un homme que je n’avais d’abord pas vu dans l’ombre d’un autre arbre. Il est immobile, debout dans le creux du terrain qui le met à l’abri des regards. Entouré de quelques chèvres, c’est évidemment un berger. Il a certainement entendu depuis longtemps approcher le bruit de nos moteurs et il nous attendait.

D’un geste très discret, il me fait signe de venir vers lui. Je n’ai pas l’impression qu’il veuille me vendre une chèvre, car dans ce cas il serait venu vers moi avec une chèvre, ou plusieurs pour que je choisisse. Je crois plutôt qu’il veut me parler sans être vu.

Je descends de la jeep, laissant Lécuyer et Félix (mon radio) sur place pour surveiller les environs. Ce qu’ils font donc, l’arme à la main en balayant du regard la totalité du secteur avec la tranquillité et l’attention des vieux briscards qu’ils sont déjà à vingt ans et vingt-cinq ans : pour le Caporal Lécuyer, deux petites années d’ancienneté qui l’ont fait passer par la lande bretonne, puis par une manœuvre à moins15° dans les neiges de l’hiver ardennais, quatre mois dans le désert de Djibouti et quatre mois dans la forêt équatoriale gabonaise, enfin le stage de conduite au retour du Gabon ; pour le Sergent Félix, avec sept ans d’ancienneté, insérez en plus dans l’énumération ci-dessus un an de stage des sous-officiers (ce qui correspond à « cadre B» de la fonction publique), le stage de radio graphiste, plus un séjour de deux ans outre-mer, aux Nouvelles-Hébrides je crois. Les voyages et les stages militaires forment la jeunesse, je suis sous bonne garde.

Je m’approche du berger. A l’ombre sous l’arbre, je remarque maintenant son campement que je n’avais pas vu parmi les buissons. C’est une sorte de tente basse faite de plusieurs épaisses toiles jaunâtres soutenues par quelques bâtons. Les toiles me paraissent faites avec des fibres qui ressemblent à celles que nos jardiniers utilisent pour ligaturer leurs greffes, du raphia : les fibres sont tressées et les tresses sont ensuite tissées, entrecroisées. J’ai observé ces détails, bien qu’ils me soient totalement inutiles, d’un coup d’œil rapide et presque involontaire. Aussitôt j’en déduis que mon attention est en éveil, bon signe.

Je ne suis pas ici pour m’improviser ethnologue, mais écouter ce berger qui veut me parler. Jamais l’expression « nous ne sommes pas du même monde » ne m’a semblée plus adéquate. Pourtant j’ai l’impression paradoxale que nous nous ressemblons beaucoup, lui et moi : lui qui n’a probablement jamais rien vu d’autre que son Sahel semi-désertique et moi qui n’ai jamais longtemps quitté ma civilisation européenne où tout est sophistiqué, y compris nos blondes. Peut-être parce que son attitude, sans soumission ni hauteur, fait de nous des égaux.

Ce n’est pas non plus le moment de faire de l’analyse psychosociologique, je réfléchirai plus tard à l’étrange paradoxe que représente ce berger sahélien qui est maintenant devant moi.

Il est francophone, comme tout le monde dans ce pays. Voici l’essentiel du dialogue, que je traduis ici en français de chez nous. « Tu cherches les frolinat. Ils sont à Njédaa.

—-Oui, on me l’a dit. Je voudrais savoir s’ils sont beaucoup, s’ils sont tous armés et où ils sont exactement.

—-Oui, beaucoup. Tous armés.»

Il s’accroupit, j’en fais autant. Avec un petit bâton, il trace sur le sol un dessin rudimentaire.

« Ici, la ville avec des maisons (il trace des carrés) : pas beaucoup de maisons. Ici le village (il trace des ronds) : beaucoup de maisons, mais petites. Ici, le puits (il pointe son bâton sur le sol, entre les ronds et les carrés). Ici dans les maisons (carrées), ils sont beaucoup. »

Il pose un instant son bâton, plie et déplie les doigts de ses deux mains plusieurs fois. J’ai cru compter neuf ou dix. Une petite centaine. Oui, c’est déjà beaucoup.

« Pas de frolinat ici (les petites maisons rondes). Ici (les maisons carrées), ils sont toujours au puits et portent de l’eau à ceux qui sont dans les palmiers. Ici (frottement du bâton sur le sol, à quelque distance des maisons carrées.) »

Allons bon, il y en a encore dans une palmeraie. Il me faut évaluer leur effectif :

« Combien dans la palmeraie ?

—- Je n’ai pas vu. Mais ils prennent beaucoup d’eau. (Il déplie deux et trois doigts en montrant de son bâton les maisons carrées.) Comme ça peut-être. »

Deux cents à trois cents. Aïe.

Avec son bâton, il complète son schéma :

« Le soleil se lève de ce côté. »

Cet homme n’est pas un imbécile : il m’a dessiné les lieux comme les voit un oiseau et il a pensé à orienter son schéma. «Orienter » au vrai sens du mot : vers l’est, parce que le nord n’est pas une direction de référence pour lui qui vit dehors et voit un soleil se lever chaque matin. Le nord est une invention de nos géographes coperniciens qui savent que c’est la terre qui tourne et non pas le soleil. Un autre univers.

Je crois qu’il m’a tout dit, mais il ajoute : « Ils m’ont volé des bêtes, beaucoup ». Ca m’explique pourquoi il voulait me parler. Je réponds posément, mais peut-être un peu trop sûr de moi : « Nous tuerons les voleurs frolinat : ils ne voleront plus personne ». C’était ce qu’il voulait m’entendre dire. Il sait sûrement déjà que nous sommes arrivés en force à Ati.

« Oui, et qu’Allah protège les Frani ».

Sa bénédiction en cadeau-bonus.

Je remonte vers la jeep. Je prends un papier et un crayon, et avant d’oublier je recopie le schéma tracé sur le sol par le berger. On appelle ça un « renseignement-terrain ».

Félix et Lécuyer sont souriants : à me voir détendu, ils ont compris que la pêche est bonne. Je parie qu’au retour, toute la compagnie le saura rapidement.

Je dis à Lécuyer d’avancer la jeep sur cinquante mètres, lentement.

Me voyant bouger, Paradès approche ses AML et Sauvonnet fait rembarquer ses gars dans les véhicules.

Je leur fait signe « terminé, on rentre ». Inutile d’utiliser la radio quand on peut faire autrement.

Je n’ai plus qu’à me laisser conduire jusqu’à Ati, dans le sillage de Paradès et suivi de Sauvonnet, pour rendre compte au colonel. Vingt kilomètres. Pour moi vingt ou trente minutes de pause pour réfléchir.

Laissant mon escorte et mon conducteur se débrouiller pour me ramener, inutile que j’intervienne pour ça, je m’explique peu à peu le lien presque familial que j’ai ressenti avec ce berger d’un autre monde. Sa dignité et sa pauvreté me rappellent celles de quelqu’un que j’ai connu quand j’étais gamin : un grand-oncle que nous allions visiter de temps en temps, au fond de la Bretagne. C’était dans les années cinquante. Il vivait dans une chaumière isolée, sans électricité ni adduction d’eau. Il portait ses seaux pour aller chercher l’eau à la source. Chauffage et éclairage au bois dans la cheminée en feu continu, et l’un de ces fameux lits-clos qui font maintenant le bonheur des antiquaires. Fier propriétaire d’un vieux cheval de trait, de quelques volailles, d’un pommier et d’un potager, il complétait l’ordinaire par un peu de braconnage, de châtaignes et de champignons de la forêt voisine qui lui fournissait aussi son bois. Pauvre mais digne : lisez ou remémorez-vous le livre « le Cheval d’Orgueil » de Pierre-Jakès Hélias et vous comprendrez ce que je veux dire. J’ai retrouvé la même qualité humaine dans l’âme de ce berger sahélien qui m’a donné sa bénédiction.

Ces gens-là sont valables, au Tchad comme certainement dans les pays voisins. Ils n’ont besoin que de sécurité : donnons-leur la sécurité et ils feront le reste, élevage, agriculture, artisanat, commerce. L’on ne fait rien si l’on sait que l’on sera dépossédé des résultats de son travail. Mes réminiscences d’Histoire de France me disent que la situation d’insécurité était la même chez nous il y a peu de siècles, jusqu’à ce qu’un roi ( je crois me souvenir que c’était Louis XIV) décide d’en finir avec les bandits de grand chemin. Par la force des armes. Les périodes de prospérité ont toujours été d’abord fondées sur la sécurité.

On peut parler d’aider l’Afrique par un « nouveau plan Marshall pour l’Afrique », pourquoi pas. Mais aidons les Africains en leur donnant pour commencer la sécurité, car nous en sommes capables si nous faisons l’effort de ne pas trop écouter les mauvais intérêts qui s’y opposent sous couvert d’idéologie. Et ne confions pas cette mission à n’importe qui, remède pire que le mal.

En cette fin mai 1978, un berger sahélien a confirmé ma motivation.

Au Tchad, en cette fin mai et ce début juin 1978, la situation a changé pour quelques mois. « C’est déjà ça », dirait Alain Souchon.

En rentrant à Ati après cette fructueuse patrouille, je vais directement voir le colonel. Il s’est installé dans la Préfecture devenue disponible. N’imaginez pas que cette préfecture ressemble aux palais administratifs de chez nous. Ici, il s’agit d’une maison aux fenêtres vides, un peu plus grande et plus ouvragée que les autres. Cependant elle est entourée d’un parc, agréable à regarder peut-être à la saison des pluies. Pour le moment, après une dizaine de mois sans eau, les parterres sont seulement figurés par des alignements de cailloux blancs qui forment des figures géométriques. Jardin à la française, mais sans eau, variante sahélienne.

Le parc est entouré de murettes qui le séparent de la voie publique. La confidentialité des réunions n’est donc pas garantie. C’est de la transparence administrative, en quelque sorte.

Ce mode de fonctionnement n’a pas échappé au colonel et il a l’intention d’en jouer. Nos réunions présenteront toutes les apparences de la confidentialité mais de fait nous serons en représentation, il ne faudra pas l’oublier tout en jouant le jeu : des oreilles indiscrètes nous écouteront et pourront nous être utiles, il suffira de le savoir mais de ne pas en avoir l’air.

Au retour de patrouille je me présente à mon chef et je n’ai pas besoin de faire d’effort pour sembler content des informations que je rapporte. Je donne mon croquis au colonel et lui raconte tout ce que vous savez déjà, sans oublier en finale ma promesse au berger suivie de sa bénédiction.

Je retourne auprès de ma compagnie, toute proche : j’ai installé la section dite « de commandement » dans une zone ombragée juste derrière la préfecture.

La section de commandement, je vous le précise si vous ne le savez pas, est un ensemble disparate mais indispensable placé sous les ordres d’un adjudant. Celui-ci se nomme Musselin : au Gabon, il courrait ses dix kilomètres tous les matins sur la plage ; ici la plage est grande mais il manque l’air de la mer ; par ailleurs il est passionné de rallyes automobiles ; avaler les kilomètres, à pied ou sur roues, c’est son passe-temps favori.

La section de commandement est composée de dix-huit hommes aux spécialités diverses : l’équipe du Sergent Ben Chemak avec plusieurs mécaniciens qui sont aussi les conducteurs des camions de matériel ; l’infirmier de la compagnie (Caporal Tagliamento, surnommé « Tagli », antillais fin et humoriste ; j’ai vu Tagli, au Gabon, faire ses preuves de secouriste avec 15 blessés dans un accident routier de taxi-brousse à côté de notre bivouac : 15 blessés dans un véhicule 9 places, et il y avait encore des passagers indemnes, ceux qui avaient pu sauter en marche et criaient le plus fort) ; le comptable qui est aussi mon conducteur (Caporal Lécuyer) ; l’équipe du Sergent Félix avec des radiographistes pour les liaisons à longue portée en morse (le téléphone par satellite n’existe pas à cette époque) ; l’armurier et ses deux assistants qui sont aussi conducteurs et un peu cuisiniers : le caporal Dumontant, surnommé « Pondiche » parce qu’il est originaire de Pondichéry, et le caporal Rajaonarivelo, dit « Radja », de Madagascar. Radja est doué d’une acuité visuelle extraordinaire : au Gabon, dans la savane, il apercevait à l’œil nu des détails que des yeux normaux ne pouvaient distinguer qu’avec des jumelles.

C’est évidemment dans cette section que j’ai placé le Sergent-chef Jambon, à qui j’ai confié depuis N’Djaména les deux mortiers de 60 dont nos amis nous ont fait cadeau.